赤ちゃんの泣き声があなたにとってストレスを感じるのは、実はごく自然なことです。わが子なのにイライラするなんて申し訳ないととか、母親として失格だ…なんて思うかもしれませんが、あなたの気持ちは決して異常ではありません。

赤ちゃんの泣き声は、そもそも、私たちが敏感に反応するように出来ているため、自分自身を責める必要は全くありません。ここでは、その理由と、イライラしたときの対処について見ていきたいと思います。

泣き声がイライラさせてしまう理由

1. 周波数の高さが響く敏感さ

赤ちゃんの泣き声は、私たちの聴覚にとって特別な周波数帯(300~4000Hz、特に赤ちゃんが不快に感じているときは3000~4000Hz)に位置しています。

この周波数は、人間の耳が特に敏感となる領域(2000~5000Hz)に当たります。そのため、泣き声が耳に届いた瞬間、私たちの脳は自動的に警戒モードに切り替わってしまうのです。

このような敏感さは、赤ちゃんのケアを助けるために発達したものであり、赤ちゃんが何か問題を抱えている可能性がないかを気づきやすくしてくれています。

2. ストレスホルモンの放出

泣き声が耳に届くと、脳内でストレスホルモンであるコルチゾールやアドレナリンが放出されやすくなります。そのため、心拍数が上昇し、血圧が上がるなどの生体反応が引き起こされます。

その結果、イライラ感や焦燥感が生まれることがあるのです。

3. 睡眠の影響

赤ちゃんの夜泣きによって、私たちの睡眠にも影響があります。

睡眠不足が続けば、身体的な健康だけでなく、精神的な健康にも影響を及ぼしてしまいます。

そのため、泣き声がストレスを引き起こす要因となってしまうのです。

男女で異なる?泣き声に対する反応

赤ちゃんが泣いていても男性と女性では反応が違う…なんて思ったことありませんか?夜泣きでパパが起きないとか、子どもの泣き声でよりイライラしやすいなど。

赤ちゃんの声に対する生体反応にも、男女では違いがあるようです。

1. 夜泣きで起きるのはママ

ママと赤ちゃんの間には、妊娠中からコミュニケーションを取り始めていることや、ホルモンの変化により、赤ちゃんの状態に敏感に反応しやすくなるといわれています。さらに出産・授乳などを通し、生物学的つながりも深くなりやすいでしょう。

2. 泣き声に対する生体反応の差

赤ちゃんの声に対する生体反応も、男性と女性とでは異なることがあります。

例えば、女性は赤ちゃんの声に触発されて鎮静効果が高まることがあります。理由は出産や授乳、赤ちゃんとの触れ合いによってオキシトシンが分泌が増加します。このオキシトシンは神経系に影響を与え鎮静効果をもたらしたり、脳内のコルチゾール放出を抑制してストレス軽減になったり、ソーシャルボンディングや信頼感の促進、人間関係の絆を強化する効果もあるといわれています。そのため、男女では赤ちゃんの泣き声に対しての反応も異なってくるのです。

3. 脳の仕組みが異なる

バルセロナ自治大学の2016年の研究によると、妊娠後の母親は社会的認知や共感性に関わる灰白質と呼ばれる領域が縮小することが明らかになっています。この部分は赤ちゃんとの関連性に関与し、母親の共感性を活性化させる役割があるのです。

この変化は、赤ちゃんへの共感に特化するためのものとされており、MRI画像でも確認可能です。子育て経験のある女性は、赤ちゃんの泣き声には敏感に反応しても、共感性が高いためにイライラしにくいとされています。

泣き声にイライラを感じたときの対処法

1.深呼吸やリラックス

自分の身体の中にあるネガティブな感情やイライラした気持ちを、おなかの底からぐ~ッと吐き出し、きれいな空気で体を浄化するようなイメージで深呼吸を繰り返してみてください。

深呼吸は気の流れを変える効果が大きいため、モヤモヤするときは意図的に深呼吸をする時間を作ってみるとよいでしょう。

2.赤ちゃんを抱きしめる

苦しいと思った時は、何かしてあげるとかではなく、無言で大丈夫です。赤ちゃんをギューッと抱きしめてみてください。触れ合いによる愛情やぬくもり、オキシトシンの放出などによってリラックス効果を高めてくれます。

3.休息をとる

産後から24時間無給で無休の育児がスタートします。妊娠~出産でボロボロになった身体を修復する時間もなく、過酷な毎日になるため、身体を休ませる時間は必要です。

育児だけなのに休んでいるといった罪悪感があるかもしれませんが、育児は労働以上のストレスがあるもの。ママ自身が育児に対する価値観を変え、積極的に休息を取り入れていきましょう。

4.感情の受容

育児や赤ちゃんに対してネガティブな感情をもってしまうこと。それ自体にも申し訳なさや情けなさ、母親としてダメといったネガティブさを持ってしまうこともあるでしょう。人間は常にポジティブでいられるほど完ぺきではありません。

「ネガティブに感じてしまう自分がいる」と、自分自身を客観視してみてください。なぜそんな感情になっているのか、何に対して思っているのか、自分を見つめなおす機会にしてみると、同じ出来事があってもイライラすることを減らせます。

5.サポートを求める

本来育児は一人でするものではありません。人との関わりすらおっくうに感じますが、話を聞いてもらうだけでもラクになります。大人の会話が減っているからこそ、孤立しがちですが、外で交流を図ってみてください。また、小さなことでもいいので、自分でできることもお願いしてみること。ここがとても大事です。できることをすべて自分でやってしまうと、いつの間にか抱えすぎている状態になるので、身動きが取れません。人に頼れないといった方は、頼れるようになることが育児を通して向き合っていく課題なのかもしれませんね。

6.自分の健康維持

健康が一番!体の不調は心の不調に。心の不調は体の不調になります。寝る、食べる、動く、発散する、どれも育児とともに制限がかかりますね。さらに疲労により体も心もボロボロになる生活です。元気でいられれば、選択肢は格段に増えるもの。ママの身体にも時間とお金をかけてあげてくださいね。

個人的なオススメは、ライフウェーブのフォトセラピーパッチです。時間がない、めんどくさがりのママにこそオススメの身体を整えられるウェルネス製品。お薬や化学物質とは違い、元々持っている力を元のレベルまで引き上げてくれるものです。体は自己治癒力があるのに、私たちの生活習慣によって自己治癒力はかなり低くなっています。それが不調につながっているので、元の状態を目指してみるのも一つの方法です。

さいごに

赤ちゃんの泣き声に対するあなたのイライラやストレスは、生体反応に基づいて完全に理解されるものです。自分自身を責めず、この感情を受け入れることが重要です。

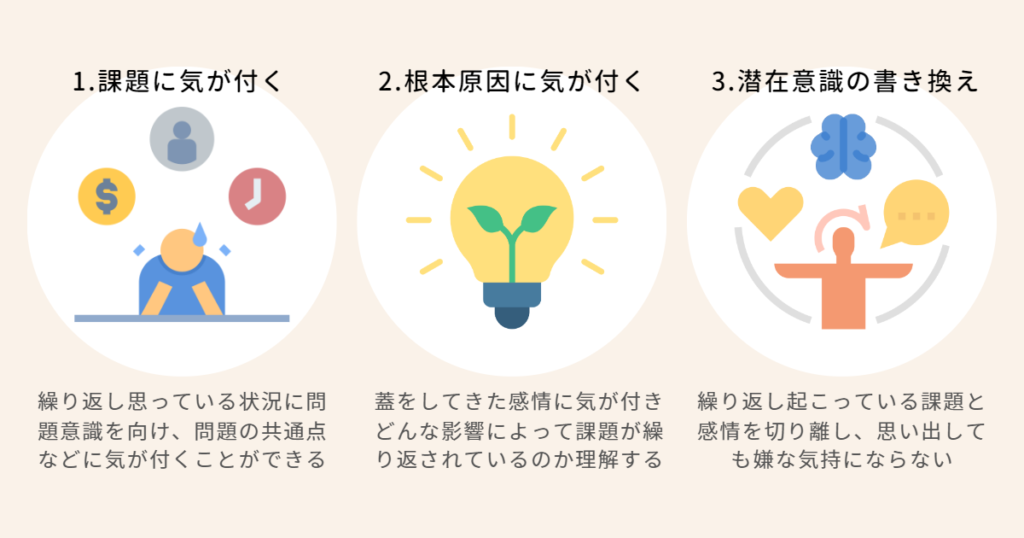

辛い時は外にだして、デトックスしてあげてくださいね。知り合いに頼れないという方は当協会のリカバリーセラピストによる、無意識レベルのカウンセリングセッションをご活用ください。知らない人だからこそ、打ち明けられるということあると思います*^-^*

-789x1024.jpg)